こんにちは、たかしまです。

ブログをこれから始めたいと考えている方や、すでに始めているけれど「記事を書くのが大変…」と感じている方へ。

今回は、そんな初心者の方に向けて、僕が実際にやっている「ブログ記事をラクに、しかも質よく作るための3つの方法」をご紹介します。

これは僕自身が日々のブログ執筆で取り入れている工夫であり、初心者でもすぐに真似できるものばかりです。

① タイピングよりも「音声入力」を使う

まず一つ目は「音声入力」の活用です。

最近の音声入力はとにかく精度が高い。

スマホのメモアプリやGoogleドキュメント、iPhoneのメモ帳などで、話した言葉がそのまま文字になっていきます。

僕の体感では、誤字率は1%以下。つまり99%以上は正しく認識されている印象です。

なぜ音声入力をすすめるのかというと、人間はもともと「書く」よりも「話す」ほうが得意だからです。

文章をいきなり書こうとすると、頭の中がうまく整理できずに手が止まることもありますよね。

でも、話すとなるとスラスラ出てくる。これは脳の構造上、自然なことなんです。

僕自身、タイピングはかなり速いほうですが、それでも音声入力の方が速いし、何よりラクです。

まずは音声でバーッとアイデアを出して、それをあとからタイピングで整える。

そんな使い方をしています。

「ブログを書くのに時間がかかる…」と悩んでいる人こそ、音声入力を一度試してみてください。

② AIを活用して、記事の質を一気に上げる

2つ目は「AIの活用」です。

「書くテーマが思いつかない」「どんな構成にすればいいのか迷う」

そんなとき、AIがとても頼りになります。

普段からスマホのメモに以下のようなネタを書き溜めておくと便利です。

自分が読みたいと思った記事のアイデア

読者の立場だったら気になるであろうテーマ

SNSでよく見かける質問や悩み

これらを元に、ChatGPTなどのAIに「このネタで記事の構成を考えて」「導入文だけ書いてみて」と頼むだけで、驚くほどスムーズに下書きができます。

さらに便利なのが、記事の仕上げです。

「この文章をもっと読みやすくして」「もう少し自然な表現にして」とAIに調整してもらうことで、全体のクオリティがぐっと上がります。

特に初心者のうちは、「この書き方でいいのかな…?」と不安になることが多いですが、AIを使えば客観的な視点で文章を整えてもらえるので安心です。

僕も実際、AIを活用しながら記事を量産しています。

テーマ出しから構成、リライトまで、うまく使えば1記事作る時間が大幅に短縮できますよ。

③ 難しいところは「得意な人に任せる」

3つ目のポイントは、「自分で全部やろうとしないこと」です。

ブログというのは、記事を書くこと以外にもやることがたくさんあります。

ドメインの取得、サーバー契約、WordPressの初期設定、デザインの調整など…。

特に最初の環境づくりは、初心者にとって大きな壁です。

でも、ここで「全部自分でやらなきゃ!」と抱え込むのは、実はかなり非効率です。

時間もかかるし、わからないことが続くと、それだけでモチベーションが下がってしまいます。

実際、僕も最初の頃は壁にぶつかるたびに詳しい人に聞いたり、外注で解決したりしてきました。

デザインをプロにお願いしたことで記事の印象が良くなり、収益にもつながりました。

結果的に、月5万円〜6万円だったブログ収益が、最大で月120万円まで成長しました。

現在は僕自身がサポートをする立場になり、初心者の方の初期設定を代行したり、稼ぐためのアドバイスを行っています。

スポーツ選手にコーチがいるように、初心者にこそサポートが必要です。

特に男性に多いのですが「自分ひとりでなんとかしよう」として遠回りしてしまうケースがよくあります。

たとえば、コンビニで探し物をしているとき、なかなか見つからなくても「店員に聞くのはなんか負けた気がする」みたいな気持ち、ありませんか?(笑)

でも、聞いた方が圧倒的に早いんですよね。それと同じです。

迷ったら素直に、詳しい人に頼る。これが成功の近道です。

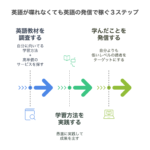

今日から実践できる3ステップ

というわけで、僕が初心者にオススメしたい「ブログ記事をカンタンに作る3つの方法」を改めてまとめます。

タイピングよりも音声入力を使う

AIを活用して、記事のヒントや完成度をアップする

難しいことは、得意な人に素直に頼る

これらの方法を取り入れることで、ブログ執筆のハードルはグッと下がります。

「書くのが苦手」「時間が足りない」と感じている方にこそ、ぜひ試してほしい内容です。

ブログは、続ければ必ず力になります。だからこそ、無理なく、ラクに、楽しく続けていく工夫が大切なんです。

あなたのブログライフが少しでもラクになれば嬉しいです!

今日から、ひとつでも実践してみてくださいね。

ガチ動画プレゼント

追伸

実はこの記事は5分で作りました。

次回はその方法についてこちらで解説しましたー。

コメントを残す